HOME» ブログ »就業規則の作り方 その7「年次有給休暇以外の休暇と休業」

ブログ

就業規則の作り方 その7「年次有給休暇以外の休暇と休業」

年次有給休暇以外の休暇と休業

年次有給休暇以外の休暇や休業には、労働基準法をはじめとする労務関連の法律で定められている法定休暇、社員の慶弔などの際に取得できる会社独自の制度である法定外休暇(特別休暇)があります。

就業規則は、社員の労働条件を明確化したものでもあるので、会社にはどのような休暇があり、

その休暇中の賃金はどうなるのかなどを就業規則で明確化しておく必要があります。

■法定外休暇(特別休暇)

法定外休暇は会社が独自に定める休暇です。この休暇については法律に特段の規定はありませんので付与するのは会社の裁量となります。・慶弔休暇 社員やその親族が結婚したとき等の慶事休暇、死亡したとき等に取得できる休暇

・夏季休暇 お盆の時期等にまとまった日数の休暇を付与するものです。

・リフレッシュ休暇 時期を限定せず通年で使用できる休暇です。

・病気休暇 長期間の治療が必要なケガや病気など、年次有給休暇とは別に休暇を取得できる休暇です。

他、年次有給休暇を超えて設定した有給休暇や育児、介護等の法定休暇を超える期間の休暇などがあります。

第○条(特別休暇)

1.試用期間終了後の社員が、次に該当する場合は特別休暇を与える。ただし、休暇の日数に会社の休日は含まれな

い。

(1)本人が結婚するとき:連続5日

(2)妻が出産したとき:2日

(3)感染症の感染拡大防止のため、次に掲げる状況に該当するとき:必要と認められる日数

A.感染症の流行による小学校や幼稚園等の休校等に伴い子の面倒を見る必要があるとき、その他やむを得ない

社会経済的事情があるとき

B.妊娠中の女性労働者、高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患等)を有する社員から申出があるとき C.感染症に罹患の疑いがあるとき

(4)父母、配偶者、子が死亡したとき:3日

(5)同居の祖父母、義父母、血縁関係のある兄弟姉妹が死亡したとき: 2日

(6)前各号に準じ会社が必要と認めたとき:会社が認めた日数

(7)喪主の場合はさらに1日を追加する

2.特別休暇は所定の様式を使い事前に請求しなければならない。ただし、やむを得ない事由が認められる場合は、

事後速やかに届け出なければならない。

3.特別休暇における賃金の取り扱いは有給とする。

4.特別休暇は、事由発生日から6カ月を経過した場合、その請求権は消滅する。基準日は次のとおりとする。

(1)結婚休暇結婚式が行われた日または入籍日

(2)妻の出産休暇出産日

(3)忌引休暇対象者が死亡した日

■法定休暇

法定休暇は法律で定められた休暇であり、労働者の権利として与えられるものですので会社が設置の有無を決めることはできません。(1)労働基準法に定められている有給以外の休暇

・公民権の行使の時間、裁判員制度参加のための休暇

労働基準法は、「使用者は労働者が労働時間中に選挙権その他公民としての権利を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合には拒んではならない」と、労働者の公民権行使を保障しています。公民権行使自体を拒否することは違法ですが、公民権行使に影響がない範囲での時間の変更をすることは可能です。裁判員制度への参加は国民の義務とされていますので、会社は、裁判員に選ばれた社員がこれを理由に休暇の請求をした場合、拒否することはできません。また、裁判所に出向くための休暇に関しては、無給とすることも可能ですが、裁判所は、「裁判員としての仕事を行うための特別な有給休暇制度を作っていただくことが重要である」と有給での対処を促しています。

第○条(公民権行使の時間)

- 社員が勤務時間中に選挙その他公民としての権利を行使するため、あらかじめ申し出た場合は、 それに必要な時間を与える。

- 公民権行使のための時間についての賃金の取り扱いは無給とする。

1.社員が「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」による裁判員候補者に選ばれ、裁判所から呼び出しを受

けた場合または裁判員もしくは補充裁判員に選任され、公判に参加する場合は、当該呼び出しを受けた日

は公判に要する日数は特別休暇とする。

2.裁判員制度への参加のための休暇における、賃金の取り扱いは有給とする。

・産前産後休暇

労働基準法では、6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合、および産後8週間を経過しない女性は就業不可とされています。ただし、産後休業にあっては産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障がないと認めた場合に限り、その就業を認めています。

社会保険に加入している従業員が産前産後休暇を取得し、その間無給である場合は健康保険より「出産手当金」が支給される仕組みとなります。

第○条(産前産後休暇)

1.6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性から請求があった場合には、産前休暇を与える。

2.産後8週間以内の女性に対しては産後休暇を与える。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合であって、業務に支障がないと医師が認めた場合は就業することができる。産前産後休暇の賃金の取り扱いについては無給とする。

・育児時間

生後満1歳に達しない子を養育している女性が請求した場合には、休憩時間のほか1日2回各々30分の休憩を付与する義務があります。授乳のための時間を確保するためのものである理由から、対象は女性に限定される制度となっており、男性が取得することはできません。第○条(育児時間)

1.生後1年に達しない生児を育てる女性社員があらかじめ申し出たときには、所定休憩時間のほか、1日に2回、それぞれ30分以内の育児時間を請求することができる。

2.育児時間における賃金の取り扱いは無給とする。

◆育児時間は、就業時間中に与えなければならず、始業前や終業後に与えることはできません。

・生理休暇

「生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置」が正式な名称です。生理日の就業が困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはいけないと定められています。あくまで就業が困難な状況であることが適用要件となっており、診断書等の提出がない場合は休暇を認めないといった取扱いも認められていません。取得日数や時間を制限することも認められていません。

第○条(生理休暇)

1.生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合は、その日については請求の範囲で生理休暇を与える。

2.生理休暇のおける賃金の取り扱いは、無給とする。

◆就業規則で生理休暇の日数や回数を限定することはできません。

(2)育児・介護休業法で定められている休暇

・育児休業

働きながら育児をしている社員に対しては、育児をしながら働ける環境を整えることが求められています。子供を出生した日から子の1歳の誕生日の前日まで(一定要件により2歳まで延長可能)労働者が申し出た期間を休業させなければなりません。

雇用保険に加入している従業員が育児休業を取得し、その間無給である場合は雇用保険より「育児休業給付金」が支給されます。

第○条(育児休業)

1.社員は、育児介護休業法の則り育児休業を申し出ることができる。

2.育児休業中の賃金の取り扱いについては無給とする。

第○条(育児目的休暇)

1.小学校就学の始期に達するまでの子を養育する社員は、子の看護休暇、 年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以 上の場合は1年間につき10日を限度として、育児目的休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

2.育児目的休暇を取得しようとする者は、原則として、「育児目的休暇申出書」を事前に人事部に申し出るものとする。

3.育児目的休暇は分割して取得することができる。

・介護休業

対象家族1人につき、3回まで、通算して93日を限度として、原則、労働者が申し出た期間休業させる必要があります。雇用保険に加入している方が介護休業を取得し、その間無給である場合は、雇用保険より「介護休業給付金」が支給されます。第○条(介護休業)

1.社員は、育児介護休業法に則り介護休業を申し出ることができる。

2.介護休業中の賃金の取り扱いについては無給とする。

要介護状態にある対象家族を介護・世話する労働者が申し出たときは、1年度において5日(2人以上の場合は10日)休業させなければなりません。

・介護休暇

要介護状態にある対象家族を介護・世話する労働者が申し出たときは、1年度において5日(2人以上の場合は10日)休業させなければなりません。第○条(介護休暇)

1.要介護状態にある対象社員を介護している社員は、会社に申し出ることにより、1年度(4月1日〜翌年3月31日までの期間)において5労働日を限度として対象家族を介護するための休暇(介護休暇)を取得することができる。ただし、要介護状態にある対象家族が2人以上いる場合には10労働日を限度として介護休暇を取得することができる。

2.介護休暇は翌年度に繰り越すことはできない。

3.介護休暇における賃金の取り扱いは、無給とする。

・子の看護休暇

小学校就学前の子を養育する労働者が申し出たときは1年度において、5日(2人以上の場合は10日)休業させなければなりません。第○条(子の看護休暇)

1.小学校就学の始期に達するまでの子を養育する社員は、会社に申し出ることにより、1年度(4月1日より翌年3月31までの期間)において5労働日を限度として、子の世話を行うための休暇(以下子の看護休暇という) を取得することができる。ただし、小学校就学の始期に達する前の子を2人以上養育する社員に関しては10労働日を限度として子の看護休暇を 取得することができる。

2.子の看護休暇は翌年に繰り越すことができない。

3.子の看護休暇における賃金の取り扱いは、無給とする。

有給休暇を含め法定休暇の取得状況は3年の保管義務があります。こちらはいつでも閲覧可能な保管方法で定めておく必要があります。

| 2022/11/28 |

コンサルティングセールスステップ その10「標準トークの作成」

コンサルティングセールスステップ その10「標準トークの作成」 コンサルティングセールスステップ その9「アフターセールス」

コンサルティングセールスステップ その9「アフターセールス」 コンサルティングセールスステップ その8「商品の到着時の対応」

コンサルティングセールスステップ その8「商品の到着時の対応」 コンサルティングセールスステップ その7「紹介の引出し」

コンサルティングセールスステップ その7「紹介の引出し」 コンサルティングセールスステップ その6「セールスステップ」

コンサルティングセールスステップ その6「セールスステップ」 コンサルティングセールスステップ その5「販売技術」

コンサルティングセールスステップ その5「販売技術」 コンサルティングセールスステップ その4「販売セオリー」

コンサルティングセールスステップ その4「販売セオリー」 コンサルティングセールスステップ その3「お客様の購買心理」

コンサルティングセールスステップ その3「お客様の購買心理」 コンサルティングセールスステップ その2「営業で成功するための準備」

コンサルティングセールスステップ その2「営業で成功するための準備」 コンサルティングセールスステップ その1「コンサルティングセールスとは」

コンサルティングセールスステップ その1「コンサルティングセールスとは」 販売トレーニング その6「セールスサイクルを回す」

販売トレーニング その6「セールスサイクルを回す」 販売トレーニング その5「ロールプレイについて」

販売トレーニング その5「ロールプレイについて」 販売トレーニング その4「トレーニング方法について」

販売トレーニング その4「トレーニング方法について」 販売トレーニング その3「トレーニング技術について」

販売トレーニング その3「トレーニング技術について」 販売トレーニング その2「営業管理職の職務について」

販売トレーニング その2「営業管理職の職務について」 販売トレーニング その1「営業のプロフェッショナル」育成

販売トレーニング その1「営業のプロフェッショナル」育成 就業規則の作り方 その16「賃金規程〜 割増賃金規定の詳細と賞与・ 退職金その他」

就業規則の作り方 その16「賃金規程〜 割増賃金規定の詳細と賞与・ 退職金その他」 就業規則の作り方 その15「賃金規程〜基準外賃金」

就業規則の作り方 その15「賃金規程〜基準外賃金」 就業規則の作り方 その14「賃金規程〜基準内賃金」

就業規則の作り方 その14「賃金規程〜基準内賃金」 就業規則の作り方 その13「賃金規程〜総則」

就業規則の作り方 その13「賃金規程〜総則」 就業規則の作り方 その12「安全衛生と災害補償」

就業規則の作り方 その12「安全衛生と災害補償」 就業規則の作り方 その11「教育・表彰と制裁」

就業規則の作り方 その11「教育・表彰と制裁」 就業規則の作り方 その10「服務規定」

就業規則の作り方 その10「服務規定」 就業規則の作り方 その9「退職と解雇、賃金」

就業規則の作り方 その9「退職と解雇、賃金」 就業規則の作り方 その8「人事異動・休職・復職」

就業規則の作り方 その8「人事異動・休職・復職」 就業規則の作り方 その6「年次有給休暇」

就業規則の作り方 その6「年次有給休暇」 就業規則の作り方 その5「時間外労働・休日労働・深夜労働」

就業規則の作り方 その5「時間外労働・休日労働・深夜労働」 就業規則の作り方 その4「就労時間・休憩時間・休日」

就業規則の作り方 その4「就労時間・休憩時間・休日」 就業規則の作り方 その3「総則と採用」

就業規則の作り方 その3「総則と採用」 就業規則の作り方 その2「変更が必要な時」

就業規則の作り方 その2「変更が必要な時」 就業規則の作り方 その1「作成する前の基礎知識」

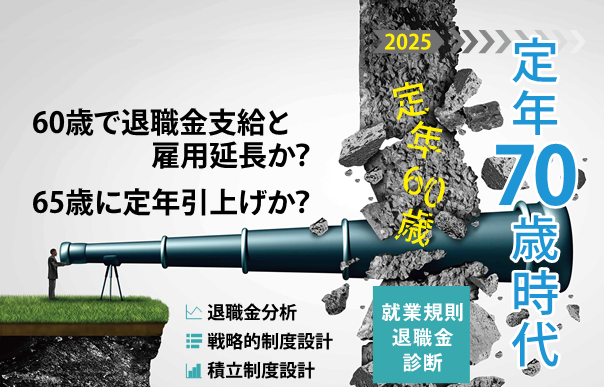

就業規則の作り方 その1「作成する前の基礎知識」 65歳までの完全雇用確保の義務化

65歳までの完全雇用確保の義務化 営業マンスキルアップオンラインセミナー どうしたら売れるのか?を解説

営業マンスキルアップオンラインセミナー どうしたら売れるのか?を解説 何で営業が売れないのか?結果マネジメントばかりだから!内向きだから!

何で営業が売れないのか?結果マネジメントばかりだから!内向きだから! 健康経営メニューの話

健康経営メニューの話 コンプライアンス コンプライアンス言いますが・・・昔から根本変わっていないです。

コンプライアンス コンプライアンス言いますが・・・昔から根本変わっていないです。 営業マニュアルありますか?

営業マニュアルありますか? 出版しました

出版しました 採用難っていうけど?皆本当に困っているの?

採用難っていうけど?皆本当に困っているの? 見込み客に直接営業してこない営業会社!?

見込み客に直接営業してこない営業会社!?